ブログ

東京五輪後の不動産価格は本当に下落するのか?噂を徹底検証してみた

公開日: 2021年10月17日

2020年から1年遅れで開催された東京オリンピック・パラリンピックは、2021年9月5日にパラリンピックの閉会式が終わり、その全日程が終了しました。

不動産業界では、「東京オリンピックが終わったら首都圏の不動産価格は下落する」という噂がささやかれてきましたが、果たしてこの噂は本当なのでしょうか?

そこで今回は、過去に開催された歴代オリンピック後の不動産価格データを参考にしながら、今回の東京オリンピック後の不動産市場の動向を予測してみたいと思います。

この記事をお読みいただければ、以下の点がわかるようになります。

- 日本の不動産は今買い時なのか?

- あなたの家の価値は上がるのか?それとも下がるのか?

これから不動産投資を始めたい方や、マイホームの購入を検討している方にとっては非常に気になるテーマだと思います。ぜひ最後までご覧ください。

オリンピック後の不動産価格は歴史的にどうなっているのか?

初めに、オリンピック後の不動産価格が歴史的にどうなっているのか、様々なデータをもとに見ていきたいと思います。

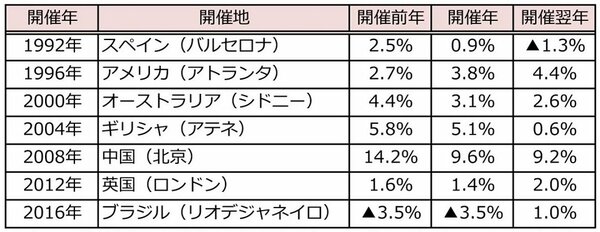

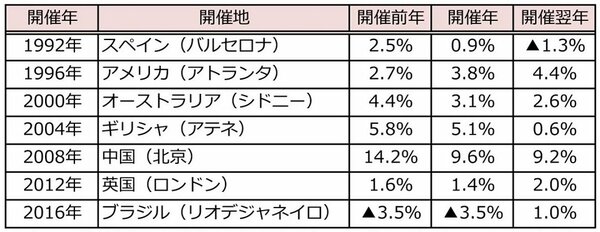

まずは、各国のオリンピック開催前後の実質GDP成長率のデータを比較してみましょう。

図表1:各国オリンピック開催前後の実質GDP成長率比較

出所:「日本経済は五輪ロスに陥るのか(2018年12月5日)」(みずほ総合研究所)をもとに筆者作成

上記のデータによると、開催前年の実質GDP成長率が最も高く、開催年、開催後と減少傾向にあるのが特徴です。

ただし、1996年のアトランタオリンピックでは、開催前よりも開催年・開催翌年の方がGDP成長率は高くなっています。

また2012年のロンドンオリンピックも、開催前よりも開催後の方が高くなっています。

多くの国で開催前年のGDP成長率が高くなっている理由としては、オリンピック関連の設備投資が増加したのはもちろんのこと、国内外の投資マネーが流入した影響が大きいと思います。

また、ロンドンオリンピックの開催後にGDPが伸びている理由としては、リーマンショックからの世界経済の回復が重なったことが大きな要因として挙げられるでしょう。

次に、各国のオリンピック後の不動産価格の推移を、世界各国のマクロ経済・産業の統計データベースを提供するCEICのデータから読み解いていきます。

1992年 バルセロナオリンピック

1992年にオリンピックが開催されたスペインでは、その後の不動産価格はむしろ下がっていきました。

そして、2000年のITバブル崩壊以降に不動産価格を大きく伸ばしています。

1996年 アトランタオリンピック

1996年にオリンピックが開催された後、アメリカの不動産価格は急上昇しました。

この間はGDPの成長は目覚ましいものがありましたが、これは2000年ごろまで続くITバブルの影響が大きかったと思います。

ただし、その後のアメリカでは、サブプライムローンという低所得者向けの高リスク融資が不動産バブルを引き起こし、2007年にバブルは崩壊することとなります。

この不動産バブル崩壊をきっかけとして、アメリカの不動産価格は大きな調整局面を迎えたわけです。

2000年 シドニーオリンピック

2000年に開催されたオリンピックの後、オーストラリアの不動産価格は2016年にかけて大きく右肩上がりで成長していきました。

その理由としては、中国人による不動産への投資が加速したことが挙げられます。

これにより、オーストラリアでも不動産バブルが起きたと言われています。

当時は、オーストラリアで一定の投資をすると投資家ビザが発給されました。

これがインセンティブとなって、中国人をはじめとする多くの投資家がオーストラリアへの不動産投資を活発に行うようになったと言われています。

ただし、その後はオーストラリア非居住者による不動産購入は制限されました。

そのため、現在の不動産価格は調整局面を迎えています。

2004年 アテネオリンピック

2004年のオリンピック開催以降、ギリシャの不動産価格は若干の上昇が見られたものの、2010年のギリシャ危機によってデフォルト状態となり、2010年以降は価格が急落していきました。

2008年 北京オリンピック

2008年のオリンピック開催後、中国の不動産価格は多少は上向いているものの、相対的に見れば急上昇という感じにはなっていません。

2012年 ロンドンオリンピック

他のケースとは異なり、2012年のオリンピック開催後、イギリスの不動産価格はみるみる上昇していきました。

ただし、これはオリンピックの影響というよりも、リーマンショック後の反動による影響が大きいと見られます。

また、中国の不動産デベロッパーの進出により、イギリスの不動産分野に大量の投資マネーが流入してきたことも大きな理由として挙げられるでしょう。

2016年 リオデジャネイロオリンピック

ブラジルではオリンピック以前からGDPはマイナス成長で、不動産価格も下降トレンドになっていました。

また、2016年のオリンピック開催後も不動産価格の上昇は見られませんでした。

以上、1992年以降の各国オリンピックと不動産価格の推移を見てきました。

このようにオリンピックと不動産価格との関係性を見ていくと、オリンピック後の不動産価格は、上昇している国と下落している国があることがわかります。

一方で、GDPに関してはある程度の関連性が見られます。

オリンピック前は設備投資やインフラ整備によってGDPは上昇しますが、オリンピック後はその反動でむしろ低下する傾向にあります。

ただし、アトランタやロンドンではオリンピック後もGDPや不動産価格が伸びています。

もちろんこれは、ITバブルの影響やリーマンショックの反動によるところが大きいです。

以上を踏まえて結論を言うと、オリンピックと不動産価格には明確な相関関係はないということになります。

不動産価格は世界経済の動向や自国の政策によって大きく左右されるため、オリンピックによる影響はそこまで大きくないということなのです。

つまり、日本の不動産価格についても「オリンピックが終わったから上がる!」などとは断言できないということになるでしょう。

不動産価格が決定される3つの要因

では、不動産価格というのはどのようにして決定されるのでしょうか?

大きく分けて、不動産価格は「政策の動向」と「世界経済の動向」の2つの要因に影響を受けています。

さらに、不動産価格が上昇する個別要因としては、次の3つが挙げられます。

- GDPなどの経済成長が見込まれるかどうか。

- 人口増加が見込めるかどうか。

- インフラ整備の余地があるかどうか。

経済成長によってインフレ傾向になっていくと、インフレヘッジとして不動産にマネーが向かいますし、人口が増加すれば住宅需要が増え、これも不動産価格を押し上げる要因となります。

そして、人口の増加と共に道路や公共交通機関などの街づくり的なインフラ整備がされるので、さらに土地の価値は高まるわけです。

つまり、この3つの要因がセットになると、不動産価格は必ず上昇していくということになります。

ズバリ回答! 東京オリンピック後の不動産価格はどうなる?

最後に、東京オリンピック後の不動産価格はどうなるのか、ズバリ予測してみたいと思います。

そもそも、首都圏の不動産価格が過去10年で上昇した要因は、アベノミクスによる大胆な金融緩和政策が大きな要因です。

銀行が不動産投資にガンガン融資した結果、不動産価格が上昇していきました。

もちろん、都内各地の再開発やオリンピック施設の建設なども不動産価格を押し上げる要因になっています。

では、東京オリンピック後の不動産価格はどうなるのでしょうか?

まずは、アベノミクスを強力にバックアップしてきた日銀の黒田総裁の任期が2023年まで続きますから、これまでの金融緩和は少なくとも2023年まで継続されるでしょう。

この流れは、マネーが不動産に向かう余地がまだあるということに他なりませんから、政策的な視点から言えば不動産価格の上昇余地はまだあると言えます。

今後は新型コロナウイルスによる自粛が徐々に解かれていき、自粛にストレスを溜めていた人たちが一気に消費へと向かうので、これもGDPを押し上げる要因になると思います。

次に、人口の観点から言えば、東京都心部では2045年ごろまでは人口増加が続いていく予定ですし、首都圏のリモートワークも定着してきていますので、住宅需要も堅調に推移していくことが予測されます。

インフラ整備については、都市部はかなり成熟してきてはいるものの、リニア新幹線の開業が2027年以降に予定されているなど、東京の経済力はますます高まっていくと思います。

以上のように見ていくと、首都圏の不動産価格はまだ上昇する材料しか見当りません。

一方で、人口減少が加速する地方の不動産価格の上昇余地はほとんどないと思います。

今後4~5年を考えてみると、日本では都市部の不動産価格のみが強気に推移していくと思います。

もちろん、都市部の不動産価格が強気だといっても、日本全国で強気かと言われればそんなことはありません。

地域によって差が出てきますので、その辺りは個別に評価していく必要があるでしょう。

唯一マイナス要因があるとすれば、新型コロナウイルスによる金融緩和政策の手仕舞いの仕方によっては、世界経済が鈍化し、その影響で日本への投資も鈍化してしまう可能性があります。

そのため、世界の政策動向や世界経済へのアンテナは常に張っておくようにするのが良いでしょう。

不動産は今が買い時なのか?

最後に、不動産は今が買い時なのかどうかについてお話ししたいと思います。

結論としては、不動産は相場で買うものではありません。

自分が期待する利回りを実現できるのであれば、常に買い時なのです。

つまり、ブームに翻弄されるのではなく、自分なりの投資基準を持ちつつ購入判断をすることが重要なのです。

2020年から1年遅れで開催された東京オリンピック・パラリンピックは、2021年9月5日にパラリンピックの閉会式が終わり、その全日程が終了しました。

不動産業界では、「東京オリンピックが終わったら首都圏の不動産価格は下落する」という噂がささやかれてきましたが、果たしてこの噂は本当なのでしょうか?

そこで今回は、過去に開催された歴代オリンピック後の不動産価格データを参考にしながら、今回の東京オリンピック後の不動産市場の動向を予測してみたいと思います。

この記事をお読みいただければ、以下の点がわかるようになります。

- 日本の不動産は今買い時なのか?

- あなたの家の価値は上がるのか?それとも下がるのか?

オリンピック後の不動産価格は歴史的にどうなっているのか?

初めに、オリンピック後の不動産価格が歴史的にどうなっているのか、様々なデータをもとに見ていきたいと思います。

まずは、各国のオリンピック開催前後の実質GDP成長率のデータを比較してみましょう。

図表1:各国オリンピック開催前後の実質GDP成長率比較

出所:「日本経済は五輪ロスに陥るのか(2018年12月5日)」(みずほ総合研究所)をもとに筆者作成

上記のデータによると、開催前年の実質GDP成長率が最も高く、開催年、開催後と減少傾向にあるのが特徴です。

ただし、1996年のアトランタオリンピックでは、開催前よりも開催年・開催翌年の方がGDP成長率は高くなっています。

また2012年のロンドンオリンピックも、開催前よりも開催後の方が高くなっています。

多くの国で開催前年のGDP成長率が高くなっている理由としては、オリンピック関連の設備投資が増加したのはもちろんのこと、国内外の投資マネーが流入した影響が大きいと思います。

また、ロンドンオリンピックの開催後にGDPが伸びている理由としては、リーマンショックからの世界経済の回復が重なったことが大きな要因として挙げられるでしょう。

次に、各国のオリンピック後の不動産価格の推移を、世界各国のマクロ経済・産業の統計データベースを提供するCEICのデータから読み解いていきます。

1992年 バルセロナオリンピック

1992年にオリンピックが開催されたスペインでは、その後の不動産価格はむしろ下がっていきました。

そして、2000年のITバブル崩壊以降に不動産価格を大きく伸ばしています。

1996年 アトランタオリンピック

1996年にオリンピックが開催された後、アメリカの不動産価格は急上昇しました。

この間はGDPの成長は目覚ましいものがありましたが、これは2000年ごろまで続くITバブルの影響が大きかったと思います。

ただし、その後のアメリカでは、サブプライムローンという低所得者向けの高リスク融資が不動産バブルを引き起こし、2007年にバブルは崩壊することとなります。

この不動産バブル崩壊をきっかけとして、アメリカの不動産価格は大きな調整局面を迎えたわけです。

2000年 シドニーオリンピック

2000年に開催されたオリンピックの後、オーストラリアの不動産価格は2016年にかけて大きく右肩上がりで成長していきました。

その理由としては、中国人による不動産への投資が加速したことが挙げられます。

これにより、オーストラリアでも不動産バブルが起きたと言われています。

当時は、オーストラリアで一定の投資をすると投資家ビザが発給されました。

これがインセンティブとなって、中国人をはじめとする多くの投資家がオーストラリアへの不動産投資を活発に行うようになったと言われています。

ただし、その後はオーストラリア非居住者による不動産購入は制限されました。

そのため、現在の不動産価格は調整局面を迎えています。

2004年 アテネオリンピック

2004年のオリンピック開催以降、ギリシャの不動産価格は若干の上昇が見られたものの、2010年のギリシャ危機によってデフォルト状態となり、2010年以降は価格が急落していきました。

2008年 北京オリンピック

2008年のオリンピック開催後、中国の不動産価格は多少は上向いているものの、相対的に見れば急上昇という感じにはなっていません。

2012年 ロンドンオリンピック

他のケースとは異なり、2012年のオリンピック開催後、イギリスの不動産価格はみるみる上昇していきました。

ただし、これはオリンピックの影響というよりも、リーマンショック後の反動による影響が大きいと見られます。

また、中国の不動産デベロッパーの進出により、イギリスの不動産分野に大量の投資マネーが流入してきたことも大きな理由として挙げられるでしょう。

2016年 リオデジャネイロオリンピック

ブラジルではオリンピック以前からGDPはマイナス成長で、不動産価格も下降トレンドになっていました。

また、2016年のオリンピック開催後も不動産価格の上昇は見られませんでした。

以上、1992年以降の各国オリンピックと不動産価格の推移を見てきました。

このようにオリンピックと不動産価格との関係性を見ていくと、オリンピック後の不動産価格は、上昇している国と下落している国があることがわかります。

一方で、GDPに関してはある程度の関連性が見られます。

オリンピック前は設備投資やインフラ整備によってGDPは上昇しますが、オリンピック後はその反動でむしろ低下する傾向にあります。

ただし、アトランタやロンドンではオリンピック後もGDPや不動産価格が伸びています。

もちろんこれは、ITバブルの影響やリーマンショックの反動によるところが大きいです。

以上を踏まえて結論を言うと、オリンピックと不動産価格には明確な相関関係はないということになります。

不動産価格は世界経済の動向や自国の政策によって大きく左右されるため、オリンピックによる影響はそこまで大きくないということなのです。

つまり、日本の不動産価格についても「オリンピックが終わったから上がる!」などとは断言できないということになるでしょう。

不動産価格が決定される3つの要因

では、不動産価格というのはどのようにして決定されるのでしょうか?

大きく分けて、不動産価格は「政策の動向」と「世界経済の動向」の2つの要因に影響を受けています。

さらに、不動産価格が上昇する個別要因としては、次の3つが挙げられます。

- GDPなどの経済成長が見込まれるかどうか。

- 人口増加が見込めるかどうか。

- インフラ整備の余地があるかどうか。

経済成長によってインフレ傾向になっていくと、インフレヘッジとして不動産にマネーが向かいますし、人口が増加すれば住宅需要が増え、これも不動産価格を押し上げる要因となります。

そして、人口の増加と共に道路や公共交通機関などの街づくり的なインフラ整備がされるので、さらに土地の価値は高まるわけです。

つまり、この3つの要因がセットになると、不動産価格は必ず上昇していくということになります。

ズバリ回答! 東京オリンピック後の不動産価格はどうなる?

最後に、東京オリンピック後の不動産価格はどうなるのか、ズバリ予測してみたいと思います。

そもそも、首都圏の不動産価格が過去10年で上昇した要因は、アベノミクスによる大胆な金融緩和政策が大きな要因です。

銀行が不動産投資にガンガン融資した結果、不動産価格が上昇していきました。

もちろん、都内各地の再開発やオリンピック施設の建設なども不動産価格を押し上げる要因になっています。

では、東京オリンピック後の不動産価格はどうなるのでしょうか?

まずは、アベノミクスを強力にバックアップしてきた日銀の黒田総裁の任期が2023年まで続きますから、これまでの金融緩和は少なくとも2023年まで継続されるでしょう。

この流れは、マネーが不動産に向かう余地がまだあるということに他なりませんから、政策的な視点から言えば不動産価格の上昇余地はまだあると言えます。

今後は新型コロナウイルスによる自粛が徐々に解かれていき、自粛にストレスを溜めていた人たちが一気に消費へと向かうので、これもGDPを押し上げる要因になると思います。

次に、人口の観点から言えば、東京都心部では2045年ごろまでは人口増加が続いていく予定ですし、首都圏のリモートワークも定着してきていますので、住宅需要も堅調に推移していくことが予測されます。

インフラ整備については、都市部はかなり成熟してきてはいるものの、リニア新幹線の開業が2027年以降に予定されているなど、東京の経済力はますます高まっていくと思います。

以上のように見ていくと、首都圏の不動産価格はまだ上昇する材料しか見当りません。

一方で、人口減少が加速する地方の不動産価格の上昇余地はほとんどないと思います。

今後4~5年を考えてみると、日本では都市部の不動産価格のみが強気に推移していくと思います。

もちろん、都市部の不動産価格が強気だといっても、日本全国で強気かと言われればそんなことはありません。

地域によって差が出てきますので、その辺りは個別に評価していく必要があるでしょう。

唯一マイナス要因があるとすれば、新型コロナウイルスによる金融緩和政策の手仕舞いの仕方によっては、世界経済が鈍化し、その影響で日本への投資も鈍化してしまう可能性があります。

そのため、世界の政策動向や世界経済へのアンテナは常に張っておくようにするのが良いでしょう。

不動産は今が買い時なのか?

最後に、不動産は今が買い時なのかどうかについてお話ししたいと思います。

結論としては、不動産は相場で買うものではありません。

自分が期待する利回りを実現できるのであれば、常に買い時なのです。

つまり、ブームに翻弄されるのではなく、自分なりの投資基準を持ちつつ購入判断をすることが重要なのです。