ブログ

建築費高騰でも新築アパート投資を成功させる方法

公開日: 2022年10月09日

▼今日の記事を音声で楽しみたい方はこちら

こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。

今日のテーマは、「建築費の高騰」についてです。

最近、建築費の高騰が話題にのぼることが多いですが、実際、どのくらい高騰しているのか?最新のデータを見ながらお話しします。

また、建築費が高騰している中で、「もう新築投資は無理なのではないか?」と気になっている方も多いと思いますので、そのあたりについてもお話ししたいと思います。

この一年で建築費は20%も値上がりしている

まずは、建築費の最新市況データを見ていきましょう。

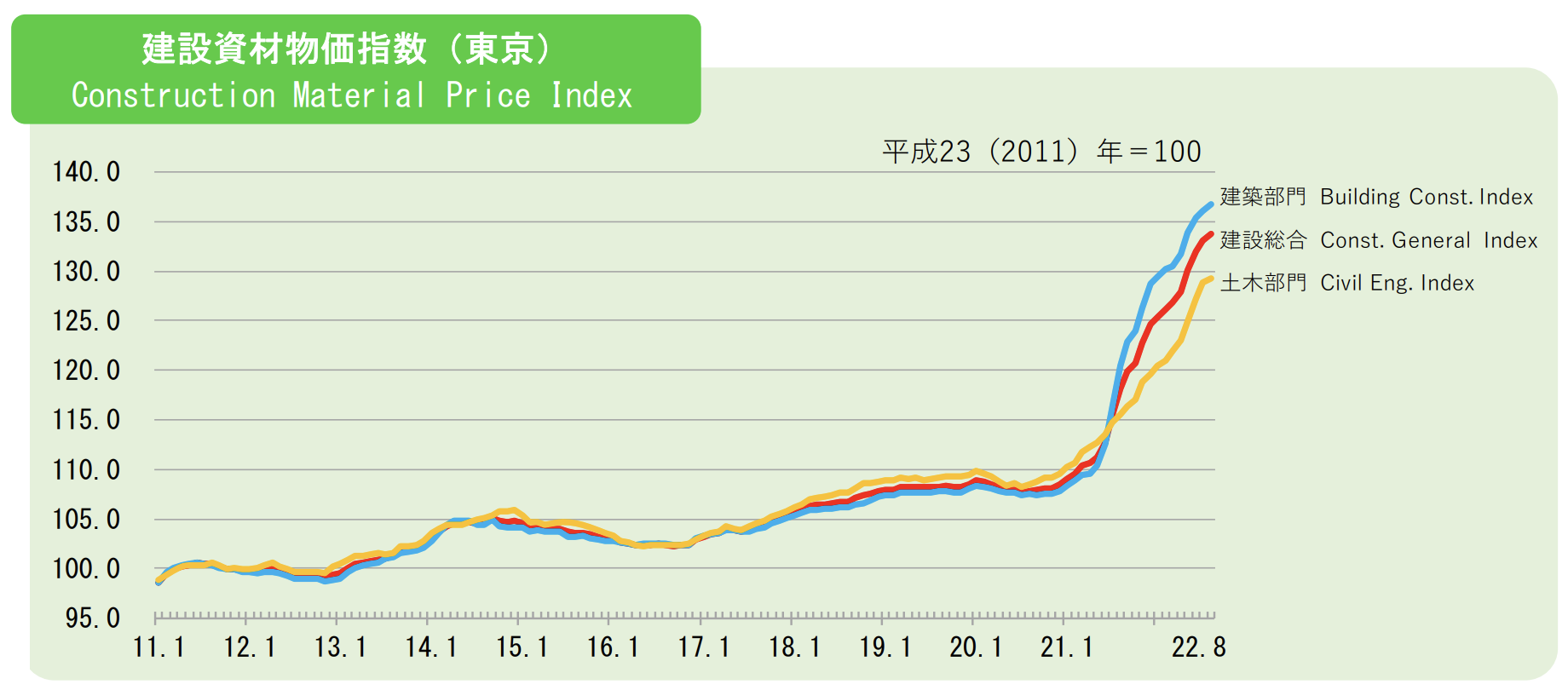

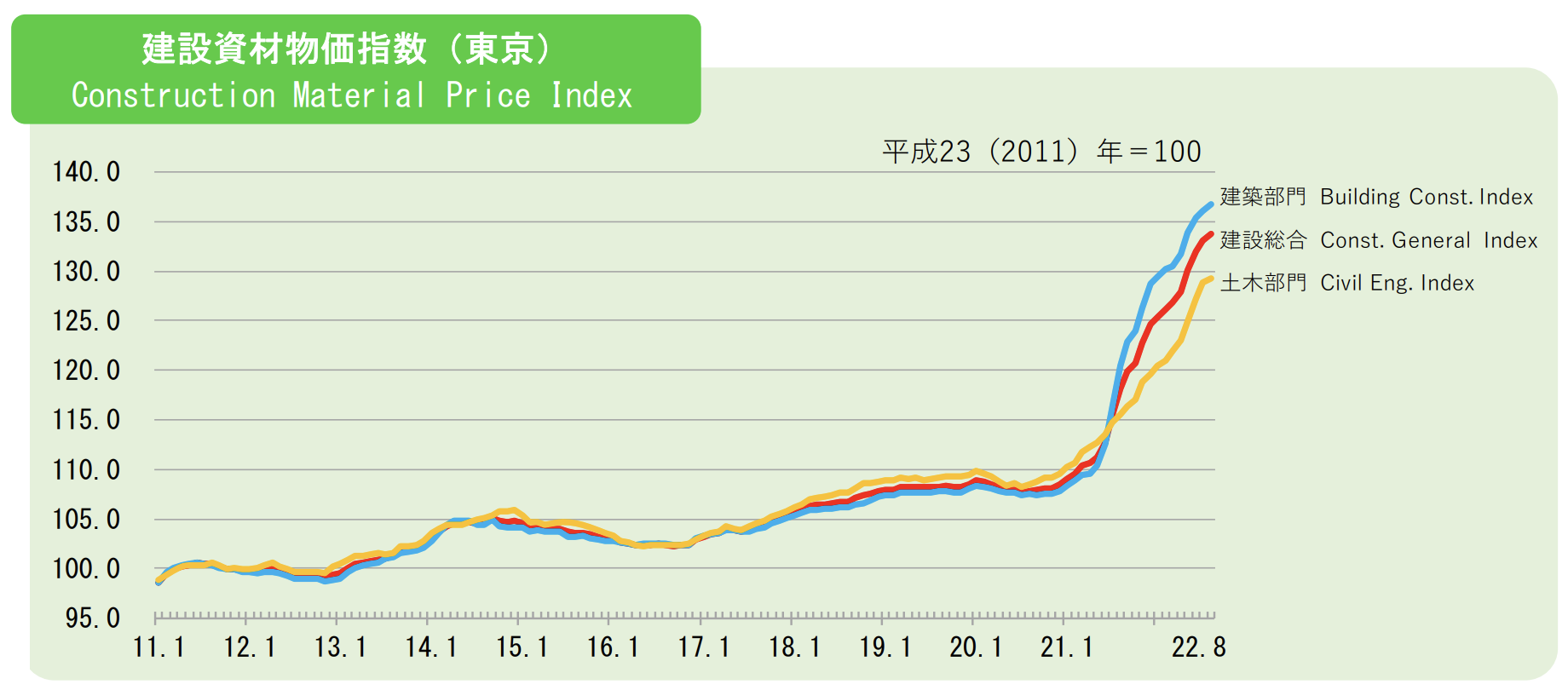

こちらのグラフは、一般財団法人建設物価調査会が公開している「建設資材物価指数」です。

2011年の東京の建築費を100として見てみると、2019年が108%、2020年が108%と横ばいながら、2021年になると115%、2022年1月に125%とさらに高騰し、4月には 128%、6月に132%、8月に134%と暴騰しています。

2011年の東京の建築費を100として見てみると、2019年が108%、2020年が108%と横ばいながら、2021年になると115%、2022年1月に125%とさらに高騰し、4月には 128%、6月に132%、8月に134%と暴騰しています。

この一年で建築費は20%も上がっていて、10年前と比べると34%も上昇しているのです。

各建築部材の価格推移データも確認しましょう!

しかし、このデータはいわゆる建築費の相対的な物価の指数です。

実際は、木造や鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など、構造によって使う部材は異なり、それぞれの部材がそれぞれの値動きをしていますから、これから新築をされる方は、全体的なコストだけでなく、それぞれの部材の値動きも見ておく必要があると思います。

そしてその値動きは、けんせつPlazaというサイトで見ることができます。

けんせつPlazaでは、地域ごとに各建築部材の価格推移データが掲載されています。

現在の価格だけでなく、前月や今後の先行きの価格予想もあるので、今後の建築費の値動きを予測するのにけっこう重宝します。

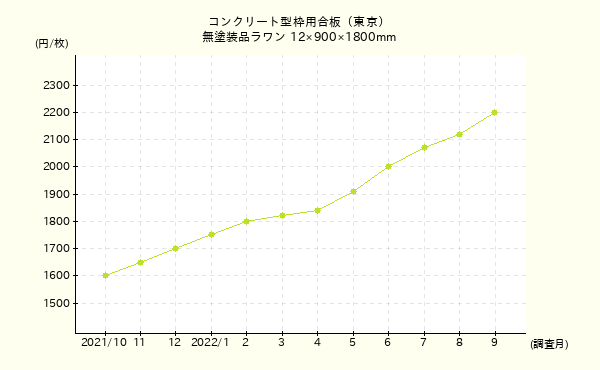

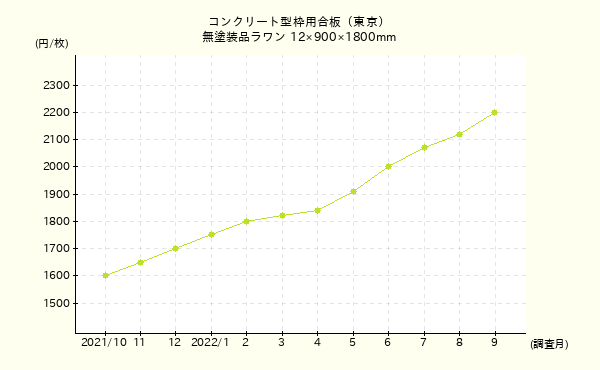

例えば、コンクリート造で使用するコンクリート型枠用の合板、つまりベニヤ板の価格は右肩上がりが続いています。

これは、円安による仕入れ価格の上昇や製造コストの上昇、また合板業界が強気の取引姿勢を継続しているということが理由としてあると思います。

これは、円安による仕入れ価格の上昇や製造コストの上昇、また合板業界が強気の取引姿勢を継続しているということが理由としてあると思います。

このデータを見てみると、これから先コンクリート用の型枠用合板は、まだもう少し高くなるのではないかと予測できますね。

ウッドショックは、どのような背景で起こったのか?

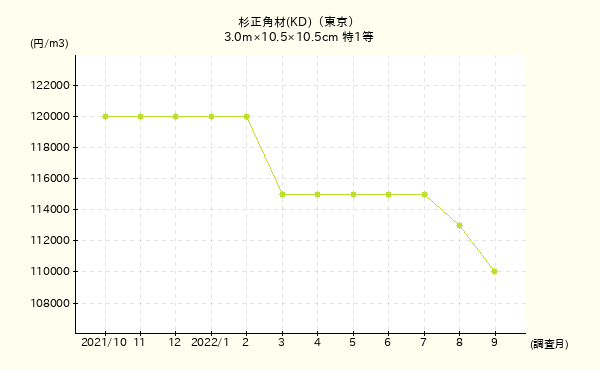

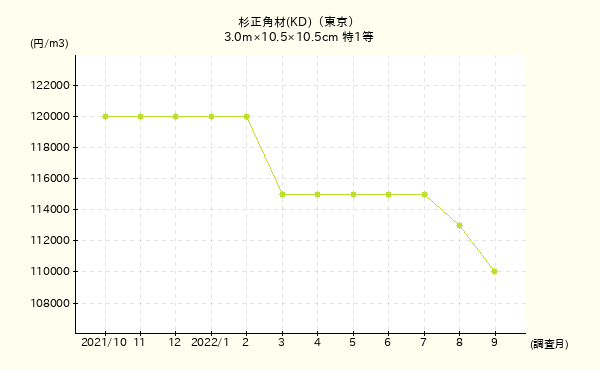

一方、木造住宅の柱に使われる杉(KD材)は、今年の2月を機に10%ぐらい価格が下がっています。

ご存じのとおり、今から1年半くらい前に「ウッドショック」が話題になりましたよね。

ご存じのとおり、今から1年半くらい前に「ウッドショック」が話題になりましたよね。

これは、アメリカで住宅需要が高まったことやコロナ禍で海運がストップしてしまったこと、さらに円安も要因となり、木材が足りなくなってしまいました。

では、ウッドショックで価格が上がっていたのに、なぜいきなり下がったのでしょうか。

それは、日本の木造住宅の新設着工戸数が減っているからです。

木造住宅の新築着工戸数は、2022年7月に前年比6.6%減となっていて、4か月連続で減少しています。

また、アメリカはいま利上げをしているので、住宅ローンの金利も上昇しており、マイホームの需要が下がることで、アメリカの住宅着工戸数も減少し始めています。

つまり、アメリカは木材が輸出できるようになり、日本は輸入できるようになったので、それに伴って木材価格も下がっているということです。

また、「ウッドショックで大変だ!」と言っていたときに、実は木材の業者さんはたくさん木材を輸入しており、それがいまどんどん港に届いていて、在庫が積み上がっています。

このような理由で、木材価格が今年の1月から徐々に下がり始めているのです。

しかし、ウッドショックの前と比べて、木材価格は1.5倍は高くなっていたので、例え10%価格が下がっているといっても、まだ1.3倍や1.4倍くらいは高いと言えます。

今後の建築費の見通しは?

では、今後、建築費の価格は落ち着いて下がっていくのでしょうか?

結論から言うと、僕はそうはならないと思います。

各部材の価格が少し下がったとはいえ、すでに建築費は相当高いレベルで推移しているので、例えばこれから20%とか大きく高騰することはないと思いますが、かといって建築費が下がることもないと思います。

というのも、このコロナ禍の2年間の間に建築の請負契約をしてきた建設会社は、ウッドショックや円安の影響で、工事中も建設材料の単価は上がり続けていたわけです。

しかし、材料の単価が上がった分を施主に追加請求できたのかというと、できなかった建設業者がほとんどだと思います。

では、単価が上がった分はどうしたのかというと、自らの利益を削って対応してきたところが多いのではないかと思います。

また、日本はもう30年間デフレだったので、建築費はずっと上がっていませんでした。

ですので、いま建築費が一服しても建築業界は建築費を下げないでしょうし、むしろ今の時期は業界にとって建築費を上げるチャンスでもあります。

いったん下げてしまった家賃はなかなか上げられないのと一緒で、いったん上がった工事費は、例えば極端に需要がなくなりでもしない限り、下げることはしないと思います。

建築費が高騰する中、新築アパート投資は成立するのか?

さて、ここからが本題です。

建築費が高騰する中で、新築アパート投資は成立するのでしょうか。

僕の意見としては、相続対策で新築アパートを建てる人以外は、新築投資は控えた方がいいと思っています。

なぜなら、今後、劇的に建築費を下げることはできないので、今までと同じ利回りを確保するためには、逆に家賃を上げていかないといけないからです。

それでは、やっぱり新築投資は絶対にダメなのかというと、実はまだ方法はあると思っています。

例えば、一括請負発注をするのではなくて分離発注をしたり、材料を施主の方で安く買ってきて支給したりする方法もあります。

あとは、やはり家賃を上げるしかないと思います。

構造上、日本ではなかなか家賃を上げられない環境にありますが、物件の付加価値を高めていけば、僕は家賃を上げることはできると思っています。

実際、僕は築30年のアパートを未だに相場以上の家賃で貸していたりします。

物件の付加価値を高めることによって、高い家賃を取れているのです。

また最近は、僕の会社の企画コンサルでも、企画にどんどん付加価値を盛り込むことをやっています。

例えば、ホビースペース付きの戸建賃貸や、屋上付きの戸建賃貸など、周りにないコンセプトの物件を作り、差別化を図り、相場より1割以上高い家賃を取ることができています。

とはいえ、建築費が2割以上あがっているので、家賃も2割以上あげていかないと、以前と同じ利回りは絶対に確保できません。

だから、相続対策で新築アパートを建てる人以外は、新築投資は控えた方がいいと思っているのです。

とはいえ、これからは「建築費が高くなったから、利回りが低くなるのはしょうがない」という考え方をしていては、絶対に儲からないと思います。

「どうやったら家賃を上げられるか?」ということを、乾いた雑巾を絞るが如く頭を振り絞って考えていかないといけません。

日本人は、値上げをするときに、「すみません。値上げをさせてください」と申し訳なさそうに言いますよね。

僕は、どうしてそんな卑下する必要があるのだろうと思ってしまいます。

値札以上の価値を提供しているのであれば、堂々と値上げすべきではないかと思います。

海外では「今日からこの値段です!」といって、平気で値上げをします。しかし、それに見合った商品価値がなければ、当然淘汰されます。

値引きは馬鹿でもできます。商売の上手い人は、いかに値上げをできるかを考える人です。

皆さんも、本当に真剣に、どうやったら家賃を上げられるかをこれから考えていった方がいいと思います。

▼ウラケンに質問できるオンラインサロンはこちら

こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。

今日のテーマは、「建築費の高騰」についてです。

最近、建築費の高騰が話題にのぼることが多いですが、実際、どのくらい高騰しているのか?最新のデータを見ながらお話しします。

また、建築費が高騰している中で、「もう新築投資は無理なのではないか?」と気になっている方も多いと思いますので、そのあたりについてもお話ししたいと思います。

この一年で建築費は20%も値上がりしている

まずは、建築費の最新市況データを見ていきましょう。こちらのグラフは、一般財団法人建設物価調査会が公開している「建設資材物価指数」です。

2011年の東京の建築費を100として見てみると、2019年が108%、2020年が108%と横ばいながら、2021年になると115%、2022年1月に125%とさらに高騰し、4月には 128%、6月に132%、8月に134%と暴騰しています。

2011年の東京の建築費を100として見てみると、2019年が108%、2020年が108%と横ばいながら、2021年になると115%、2022年1月に125%とさらに高騰し、4月には 128%、6月に132%、8月に134%と暴騰しています。この一年で建築費は20%も上がっていて、10年前と比べると34%も上昇しているのです。

各建築部材の価格推移データも確認しましょう!

しかし、このデータはいわゆる建築費の相対的な物価の指数です。実際は、木造や鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など、構造によって使う部材は異なり、それぞれの部材がそれぞれの値動きをしていますから、これから新築をされる方は、全体的なコストだけでなく、それぞれの部材の値動きも見ておく必要があると思います。

そしてその値動きは、けんせつPlazaというサイトで見ることができます。

けんせつPlazaでは、地域ごとに各建築部材の価格推移データが掲載されています。

現在の価格だけでなく、前月や今後の先行きの価格予想もあるので、今後の建築費の値動きを予測するのにけっこう重宝します。

例えば、コンクリート造で使用するコンクリート型枠用の合板、つまりベニヤ板の価格は右肩上がりが続いています。

これは、円安による仕入れ価格の上昇や製造コストの上昇、また合板業界が強気の取引姿勢を継続しているということが理由としてあると思います。

これは、円安による仕入れ価格の上昇や製造コストの上昇、また合板業界が強気の取引姿勢を継続しているということが理由としてあると思います。このデータを見てみると、これから先コンクリート用の型枠用合板は、まだもう少し高くなるのではないかと予測できますね。

ウッドショックは、どのような背景で起こったのか?

一方、木造住宅の柱に使われる杉(KD材)は、今年の2月を機に10%ぐらい価格が下がっています。 ご存じのとおり、今から1年半くらい前に「ウッドショック」が話題になりましたよね。

ご存じのとおり、今から1年半くらい前に「ウッドショック」が話題になりましたよね。これは、アメリカで住宅需要が高まったことやコロナ禍で海運がストップしてしまったこと、さらに円安も要因となり、木材が足りなくなってしまいました。

では、ウッドショックで価格が上がっていたのに、なぜいきなり下がったのでしょうか。

それは、日本の木造住宅の新設着工戸数が減っているからです。

木造住宅の新築着工戸数は、2022年7月に前年比6.6%減となっていて、4か月連続で減少しています。

また、アメリカはいま利上げをしているので、住宅ローンの金利も上昇しており、マイホームの需要が下がることで、アメリカの住宅着工戸数も減少し始めています。

つまり、アメリカは木材が輸出できるようになり、日本は輸入できるようになったので、それに伴って木材価格も下がっているということです。

また、「ウッドショックで大変だ!」と言っていたときに、実は木材の業者さんはたくさん木材を輸入しており、それがいまどんどん港に届いていて、在庫が積み上がっています。

このような理由で、木材価格が今年の1月から徐々に下がり始めているのです。

しかし、ウッドショックの前と比べて、木材価格は1.5倍は高くなっていたので、例え10%価格が下がっているといっても、まだ1.3倍や1.4倍くらいは高いと言えます。

今後の建築費の見通しは?

では、今後、建築費の価格は落ち着いて下がっていくのでしょうか?結論から言うと、僕はそうはならないと思います。

各部材の価格が少し下がったとはいえ、すでに建築費は相当高いレベルで推移しているので、例えばこれから20%とか大きく高騰することはないと思いますが、かといって建築費が下がることもないと思います。

というのも、このコロナ禍の2年間の間に建築の請負契約をしてきた建設会社は、ウッドショックや円安の影響で、工事中も建設材料の単価は上がり続けていたわけです。

しかし、材料の単価が上がった分を施主に追加請求できたのかというと、できなかった建設業者がほとんどだと思います。

では、単価が上がった分はどうしたのかというと、自らの利益を削って対応してきたところが多いのではないかと思います。

また、日本はもう30年間デフレだったので、建築費はずっと上がっていませんでした。

ですので、いま建築費が一服しても建築業界は建築費を下げないでしょうし、むしろ今の時期は業界にとって建築費を上げるチャンスでもあります。

いったん下げてしまった家賃はなかなか上げられないのと一緒で、いったん上がった工事費は、例えば極端に需要がなくなりでもしない限り、下げることはしないと思います。

建築費が高騰する中、新築アパート投資は成立するのか?

さて、ここからが本題です。建築費が高騰する中で、新築アパート投資は成立するのでしょうか。

僕の意見としては、相続対策で新築アパートを建てる人以外は、新築投資は控えた方がいいと思っています。

なぜなら、今後、劇的に建築費を下げることはできないので、今までと同じ利回りを確保するためには、逆に家賃を上げていかないといけないからです。

それでは、やっぱり新築投資は絶対にダメなのかというと、実はまだ方法はあると思っています。

例えば、一括請負発注をするのではなくて分離発注をしたり、材料を施主の方で安く買ってきて支給したりする方法もあります。

あとは、やはり家賃を上げるしかないと思います。

構造上、日本ではなかなか家賃を上げられない環境にありますが、物件の付加価値を高めていけば、僕は家賃を上げることはできると思っています。

実際、僕は築30年のアパートを未だに相場以上の家賃で貸していたりします。

物件の付加価値を高めることによって、高い家賃を取れているのです。

また最近は、僕の会社の企画コンサルでも、企画にどんどん付加価値を盛り込むことをやっています。

例えば、ホビースペース付きの戸建賃貸や、屋上付きの戸建賃貸など、周りにないコンセプトの物件を作り、差別化を図り、相場より1割以上高い家賃を取ることができています。

とはいえ、建築費が2割以上あがっているので、家賃も2割以上あげていかないと、以前と同じ利回りは絶対に確保できません。

だから、相続対策で新築アパートを建てる人以外は、新築投資は控えた方がいいと思っているのです。

とはいえ、これからは「建築費が高くなったから、利回りが低くなるのはしょうがない」という考え方をしていては、絶対に儲からないと思います。

「どうやったら家賃を上げられるか?」ということを、乾いた雑巾を絞るが如く頭を振り絞って考えていかないといけません。

日本人は、値上げをするときに、「すみません。値上げをさせてください」と申し訳なさそうに言いますよね。

僕は、どうしてそんな卑下する必要があるのだろうと思ってしまいます。

値札以上の価値を提供しているのであれば、堂々と値上げすべきではないかと思います。

海外では「今日からこの値段です!」といって、平気で値上げをします。しかし、それに見合った商品価値がなければ、当然淘汰されます。

値引きは馬鹿でもできます。商売の上手い人は、いかに値上げをできるかを考える人です。

皆さんも、本当に真剣に、どうやったら家賃を上げられるかをこれから考えていった方がいいと思います。

▼ウラケンに質問できるオンラインサロンはこちら